VLSM地址聚合设计

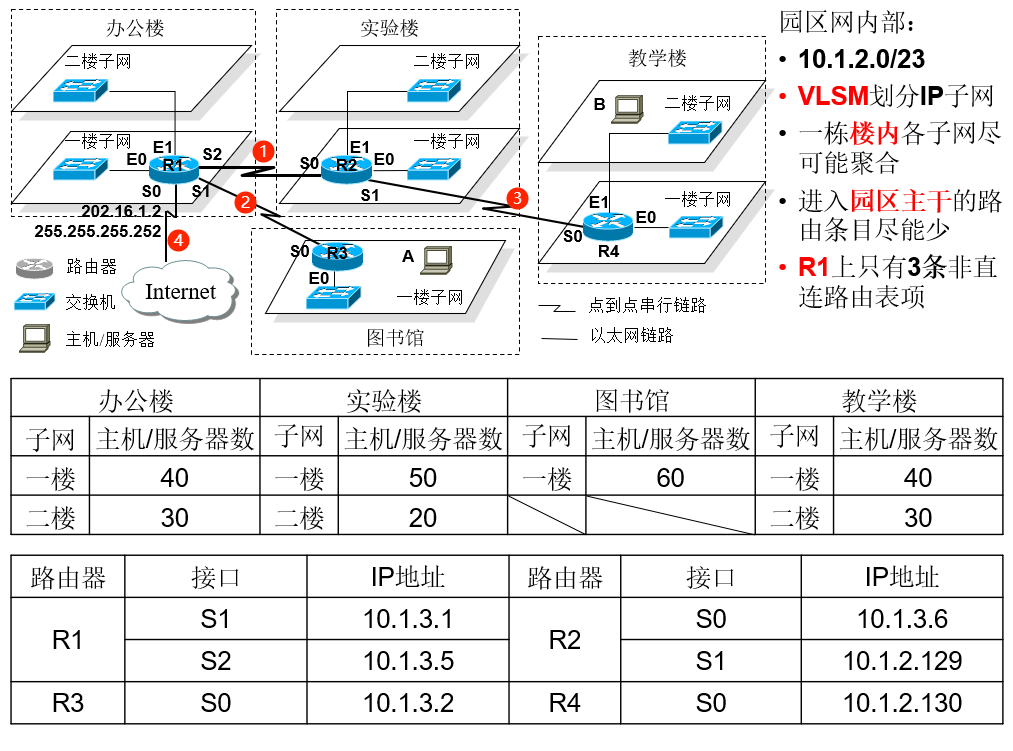

现在有一个如下图所示的网络结构:

1.IP地址范围

1.IP地址范围

首先我们需要确定出每一个子网所需要多少个地址:(地址数=主机数+路由器接口数+2个广播地址)

办公楼一楼:30+1+2=33<64=26;

办公室二楼:40+1+2=43<64=26;

实验楼一楼:20+1+2=23<32=25;

实验楼二楼:50+1+2=53<64=26;

图书馆:60+1+2=63<64=26;

教学楼一楼:30+1+2=33<64=26;

教学楼二楼:40+1+2=43<64=26;

子网1=子网2=子网3=2+2=4=22;

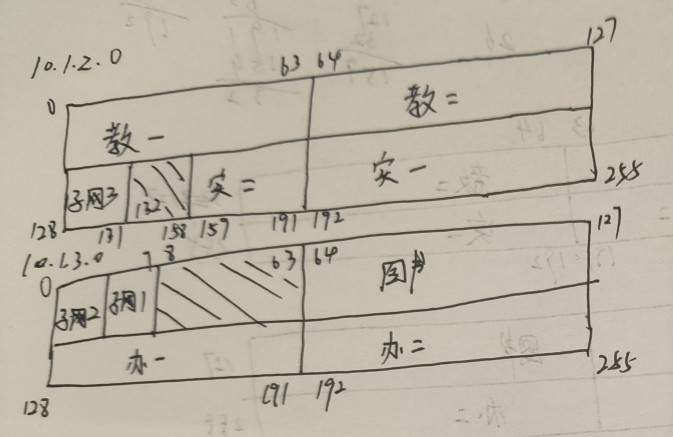

于是得出的路由聚合表结果如下,其中斜线部分表示未被使用地址范围:

说明:1.教学楼一楼、教学楼二楼地址可以互换;办公楼一楼、办公楼二楼地址可以互换

2.实验楼二楼地址能不能从10.1.2.132开始到10.1.2.163结束,答案是不能,因为实验楼二楼需要32个地址,起始地址必须是32的倍数,所以必须从10.1.2.160开始,同样的,图书馆地址也必须从10.1.3.64开始,而不能从前面的未使用地址开始

由此得出各自子网的IP范围:

教学楼一楼 | 10.1.2.0/26-10.1.2.63/26 |

教学楼二楼 | 10.1.2.64/26-10.1.2.127/26 |

实验楼二楼 | 10.1.2.160/27-10.1.2.191/27 |

实验楼一楼 | 10.1.2.192/26-10.1.2.255/26 |

图书馆 | 10.1.3.64/26-10.1.3.127/26 |

办公楼一楼 | 10.1.3.128/26-10.1.3.191/26 |

办公楼二楼 | 10.1.3.192/26-10.1.3.255/26 |

2.路由器接口IP地址

使用路由器中的最后一个主机地址作为路由器接口的IP地址为例:

R1-E0 | 10.1.3.190 | R3-E0 | 10.1.3.126 |

R1-E1 | 10.1.3.254 | R4-E0 | 10.1.2.62 |

R2-E0 | 10.1.2.254 | R4-E1 | 10.1.2.126 |

R2-E1 | 10.1.2.190 | ||

3.路由表

这里以R1的路由表为例:

序号 | 掩码 | 目的地址(点分十进制) | 下一跳地址(点分十进制) | 发送接口 |

|---|---|---|---|---|

1 | /30 | 202.16.1.0 | - | S0 |

2 | /30 | 10.1.3.0 | - | S1 |

3 | /30 | 10.1.3.4 | - | S2 |

4 | /26 | 10.1.3.128 | - | E0 |

5 | /26 | 10.1.3.192 | - | E1 |

6 | /26 | 10.1.3.64 | 10.1.3.2 | S1 |

7 | /24 | 10.1.2.0 | 10.1.3.6 | S2 |

8 | /0 | 0.0.0.0 | 202.16.1.1 | S0 |

说明:1.路由表的排列顺序优先显示直连地址,后显示非直连地址。

2.路由表的排列顺序从上到下需要按照掩码的长度进行,掩码大的在前面,掩码小的在后面。

3.下一跳指的是链路另外一边的接口的IP地址,而不是指的自己这边的发送接口的IP地址。

4.路由表项中的第8跳表示访问不在园区路由表项中的IP地址,即通过S0访问Internet,至于为什么下一跳地址的202.16.1.1?则是因为在路由表项的第一条中已经说明了子网4使用了四个IP地址(其中两个是广播地址),于是接口只使用了202.16.1.1和202.16.1.2两个IP地址。